金ヶ崎の退き口、伊賀越え、大阪夏の陣など、徳川家康には逃げるというイメージが強いです。特に、遠州地方には「逃げた話」がたくさん伝わっています。最終的には勝者になるので、その負けたり逃げたりするエピソードはいろいろ話になりやすいのでしょう。

先日も紹介した浜松市東区中野町の妙恩寺、地名に名前が残っている小豆餅、銭取の話もそうですが、遠州七不思議と呼ばれるものにもあったりします。

遠州七不思議の三度栗

各地で弘法大師の伝説としても知られる三度栗。遠州地方(静岡県西部)では、徳川家康の伝説として遠州七不思議の一つになっています。

なお、一年に3度、実をつけるという「3度栗」ですが、実際にそのような品種があり、伝説というより、本当の話として理解することもできるのです。

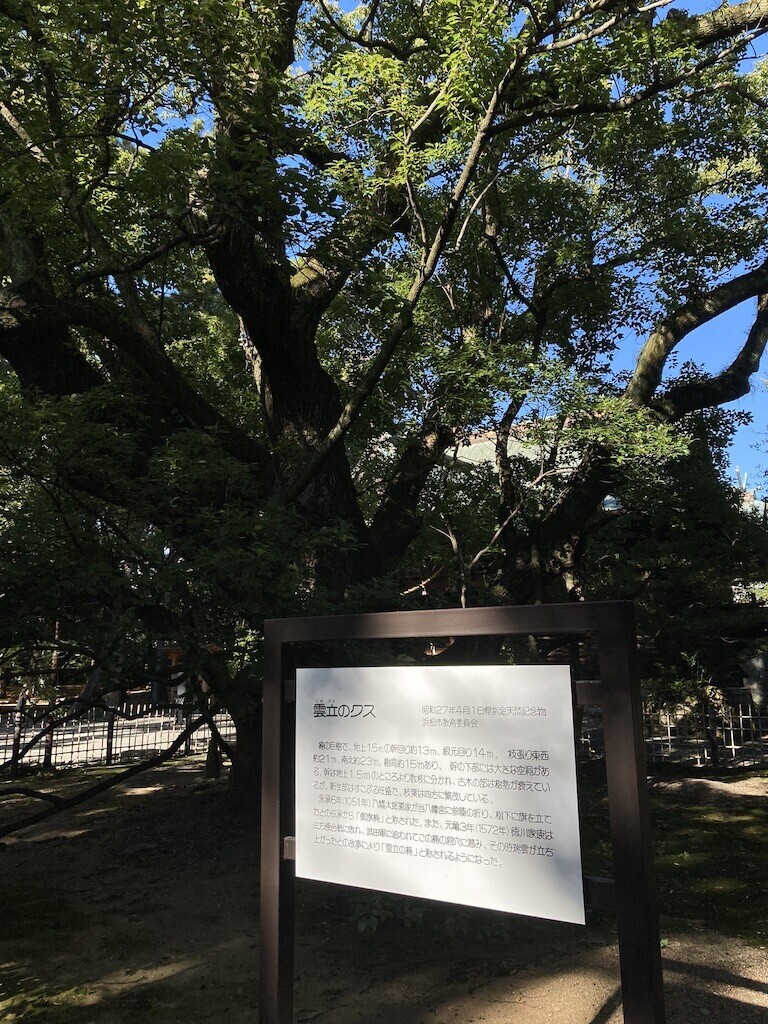

浜松八幡宮の雲立のクス

三方原の戦いの後、徳川家康公は武田方の追っ手を逃れて八幡宮へたどり着き、楠の穴に身を潜め、難を逃れたと伝わります。洞穴の中で家康が八幡神を拝すると、楠より雲が立ち昇り、神霊が白馬にまたがった翁となって浜松城へと家康を導いたとされる。

クスノキは、古くから神社などに植えられて巨木になっています。樟脳もとれます。

可睡斎の出世六の字穴

武田勢に追われた家康が、袋井市にある遠州三山のひとつ可睡斎にある洞穴に隠れてと伝えられる洞穴です。出世六の字穴と呼ばれています。「六の字」とは、六観音に由来すると言われています。可睡斎は、駿府の人質時代、その和尚が家康の教育に関わっていたとされ、家康とも繋がりがあるお寺です。

現在、内部は照明がついている。

家康と話している時に眠り込む和尚の逸話。可睡斎とは、睡眠しても可という意味だそうです。

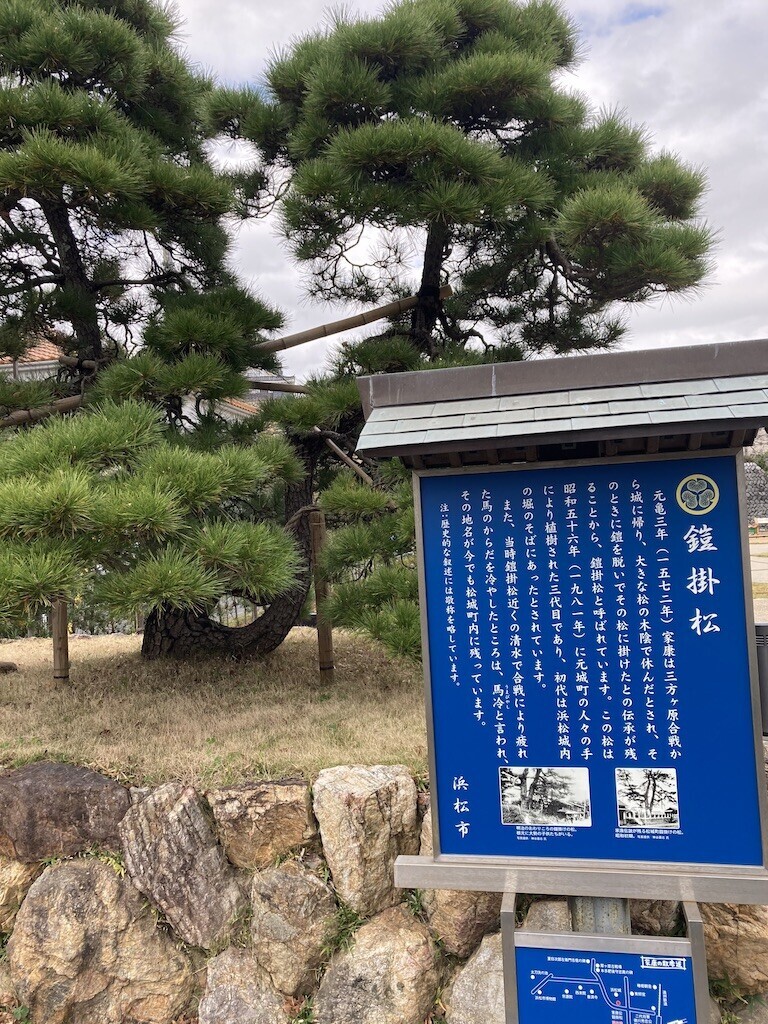

家康公鎧掛松

これは休んだ場所として知られている浜松城の南にある松の木。鎧をかけたそうです。