1560年、桶狭間の戦い後、松平元康は今川氏から独立。吉良義昭は家康と対立しましたが、藤波畷の戦いで一旦降伏しました。しかし、1563年になると、西三河で三河一向一揆が勃発し、吉良義昭は家康に再び対抗しました。一揆は解体され、吉良義昭も東条城(愛知県西尾市)に籠城して抵抗しましたが、三河から撤退し、吉良氏は没落しました。

なお、義昭の兄である義安が三河吉良氏の家督を継いで、やがて江戸時代の高家となり、吉良義央(吉良上野介)につながっていきます。

「御所(足利将軍家)が絶えれば、吉良が継ぎ、吉良が絶えれば今川が継ぐ」と言われた足利氏、吉良氏、今川氏、そして一色氏。吉良や今川は、江戸時代でいえば徳川御三家みたいなものといえると思います。鎌倉時代の初期に起きた承久の変の後、足利義氏(北条時政の孫でもある)が三河国守護に任じられたのが、三河での足利氏の躍進、そして吉良、今川の始まりとされています。

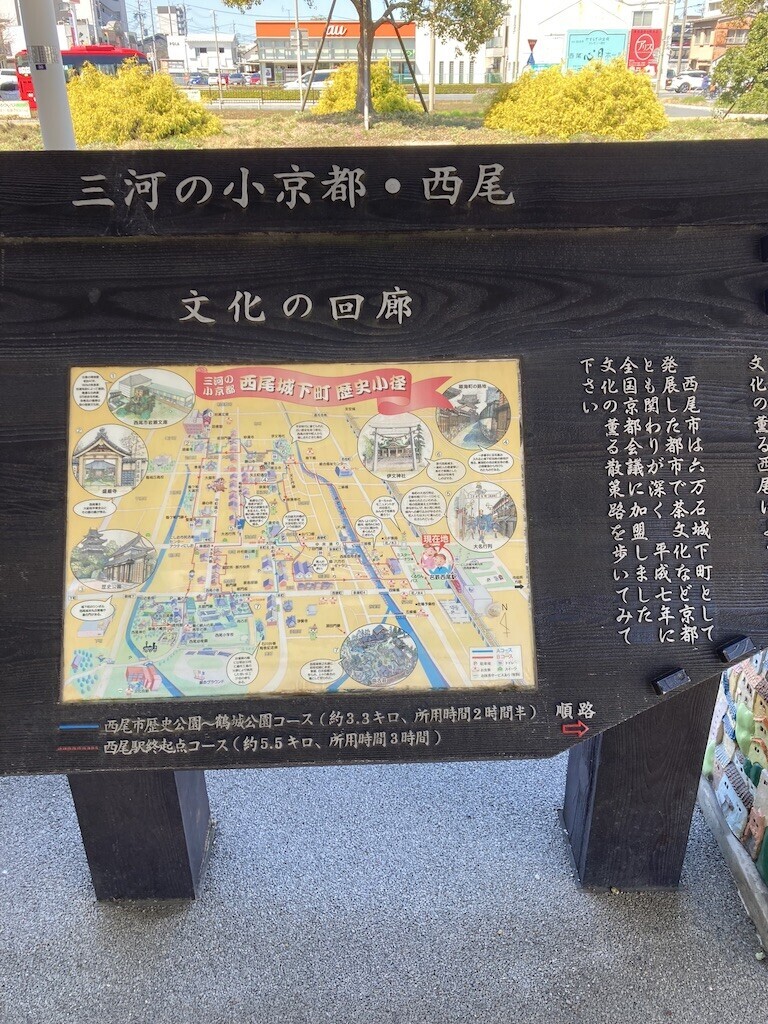

足利義氏が庶子の足利長氏(おさうじ、吉良長氏)を派遣して築城したのが、西尾市にある西条城(西尾城)です。西条城は西に、東条城は東にあります。吉良という荘園名は雲母が採れたことに由来するそうでう。 雲母は「きらら」といい、これが「きら」になったということです。

西尾市資料館

家康や信長は西尾に鷹狩りのために訪れたらしい

吉良長氏の子である国氏が、今川義元や氏真につながる今川氏の始まり。

西尾城の本丸丑寅櫓

後に駿府を拠点に支配する今川氏の発祥の地は、名鉄西尾駅の東側にあります。また、現在でも「今川」という地名が残っています。

西尾城の本丸丑寅櫓から望む東側(今川氏発祥の地や東条城がある)

金蓮寺(こんれんじ)

西尾市の南部にある金蓮寺。もともと真言宗寺院であったものを、1340年、足利尊氏が現在の場所に移したといいます。江戸時代になると、吉良氏の帰依を得て、曹洞宗になったそうです。

愛知県には、建造物では3件の「国宝」指定があります。金蓮寺の「弥陀堂」はそのうちの1件で、愛知県内最古の木造建造物です。愛知県内の国宝建造物には、犬山城、犬山の如庵がありますが、犬山城クラスの貴重な建物ということになります。1186年に源頼朝が三河国守護の安達盛長に命じて建立した三河七御堂(みかわしちみどう)の一つとも言われています。

国宝なのでじっくりと拝見します。

普段はよいですが、台風とかきたら大変だろうと感じました。

吉良町饗庭(あいば)

饗庭の竹やぶに入り込む

金蓮寺のある山

吉良吉田の海岸

吉良饗庭塩の里

吉良吉田の海岸、渥美半島と知多半島に囲まれた三河湾を望む。